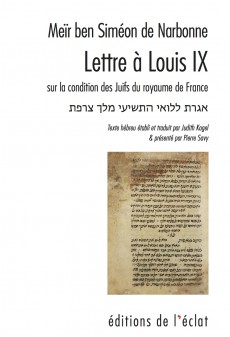

Meïr ben Siméon de Narbonne, Lettre à Louis IX sur la condition des Juifs du royaume de France, texte hébreu établi et traduit par Judith Kogel et présenté par Pierre Savy, Editions de l’éclat, Paris, 2017

Meïr ben Siméon de Narbonne, Lettre à Louis IX sur la condition des Juifs du royaume de France, texte hébreu établi et traduit par Judith Kogel et présenté par Pierre Savy, Editions de l’éclat, Paris, 2017

par Saverio Campanini, in Materia giudaica 22, 2017 : 291-293.

L’auteur de cette lettre, qui ne fut probablement jamais expédiée, et certainement pas en tout cas sous la forme qui en est conservée, Meïr ben Siméon de Narbonne, est une vieille connaissance de ceux qui s’occupent de cabbalah. Non que le rabbin de Narbonne puisse être considéré comme faisant partie de ses partisans, bien au contraire : il s’agit de l’un des premiers et plus féroces critiques de la doctrine secrète qui commençait à être divulguée, entre la Catalogne et le Languedoc, dans les années trente du XIIIe siècle. Il nous reste de lui un manuscrit de mélanges, conservé à la Bibliothèque Palatine de Parme (Pal. 2849 ; De Rossi 155), qui porte le titre général de Milchemet Mitzvah et qui contient surtout des comptes rendus polémiques, disputes avec d’importants représentants de l’Église catholique, mais aussi un exposé d’une extrême violence contre les doctrines cabalistiques et leur application à la liturgie. Après l’édition d’un premier fragment de ce dernier document par Adolf Neubaeur (…), Gershom Scholem avait publié en 1934 un large extrait de cette polémique (….).

Aux ff. 64r-83r du manuscrit de Parme on trouve un document intéressant, une lettre-plaidoyer adressée – excusez du peu – au roi de France lui-même, Louis IX, canonisé en 1297 et donc connu également sous le nom de Saint Louis (…). Le volume que nous présentons brièvement ici, aux bons soins de Pierre Savy, auteur d’une utile introduction, et de Judith Kogel, responsable de la note paléographique et codicologique, de l’édition du texte et de la traduction française d’une très grande lisibilité, offre pour la première fois à un public pas seulement spécialiste un texte que connaissent bien les historiens du moyen âge, opportunément mis en valeur, après Neubaeur, par S. Stein et par R. Chazan, pour ne citer que ces deux savants parmi tant d’autres. Les faits auxquels la lettre se réfère sont connus, au moins dans ses grandes lignes : dans le cadre de sa politique centralisatrice, de consolidation du pouvoir monarchique, associée à des éléments très ambigus de défense paternaliste et de visées évidentes de conversion à l’endroit des juifs, Louis IX décréta à partir de 1230, dans la continuité substantielle de la politique de son père (Louis VIII, dit le Lion), et de son grand-père (Philippe Auguste), un resserrement notable des mesures anti-juives, parmi lesquelles il faudra rappeler en particulier « l’obligation de demeure » pour les juifs, qui les mettait à la merci des autorités laïques et religieuses locales et leur ôtait la liberté d’émigrer pour échapper aux persécutions et vexations, ainsi que l’interdiction de l’usure, avec effacement des crédits (intérêts et capital) détenus par les juifs, mais non de ceux détenus par les chrétiens. Au milieu du siècle – Savy avance la date de 1254, mais il est curieux qu’il ne soit pas fait mention dans la lettre de l’autre grand pilier de la politique anti-juive de Louis IX, à savoir la dispute concernant le Talmud qui atteint son comble en 1242 avec le tristement célèbre bûcher parisien –, Meïr prend la plume pour écrire au roi et défendre les raisons des juifs, en montrant quelles très graves injustices et véritables erreurs politiques découlent des Etablissements du roi. Ce qui reste de ce remarquable document est la version en hébreu de la lettre, dont n’est conservée qu’un unique exemplaire, même si Meïr ajoute, en passant, qu’il avait eu l’intention de la traduire « dans leur langue et écriture » et de l’envoyer au roi (…). Nous reviendrons dans un instant sur le problème de l’envoi ou non de cette lettre, qui est une des questions soulevées par cet étrange pamphlet déposé dans un tiroir de l’histoire. Avant d’examiner de plus près les termes dans lesquels la question du genre littéraire auquel il convient de rattacher la lettre si on veut en comprendre le style et le contenu surprenant (je me contente de relever ici que Meïr accuse ouvertement le roi d’être coupable de très graves injustices, non seulement au préjudice des juifs, mais surtout de ses propres coreligionnaires, les contraignant, pour ainsi dire, à devenir usuriers, dans la mesure où une société ne peut se maintenir sans prêt, comme l’écrivent presque à l’unisson tant Meïr de Narbonne que le chroniqueur et hagiographe de Saint Louis, Guillaume de Chartres ; en outre, de manière plutôt hétérodoxe, Meïr ne craint pas d’affirmer que le prêt à intérêt serait interdit en termes explicites par le texte biblique uniquement à l’égard des pauvres, au-delà de la distinction entre juifs et non-juifs qui dominait le discours sur le crédit dans le milieu juif ; enfin, pour n’oublier aucun argument capable de susciter des controverses et attirer, dès lors qu’il est accessible en latin ou en quelque autre langue compréhensible pour les chrétiens, les foudres des autorités et des ordres mendiants, la lettre se conclut sur un plaidoyer messianique qui, à l’époque des Croisades, libère la Terre Sainte des musulmans et des chrétiens, qui la saccagent, et renouvelle le geste originel narré dans l’Exode, de la spoliation économique des Egyptiens, pour indemniser de manière tangible, avec argent, or et habits précieux, la misère dans laquelle les juifs sont tombés à cause de la politique du roi), il semble opportun de commencer par une brève considération relative au texte. Malgré son intérêt évident, nous ne disposions pas, jusqu’à présent, d’une édition complète, ici accompagnée de la traduction française limpide de Judith Kogel, mais seulement de fragments et d’éditions partielles, parmi d’autres, celles de Ben-Zion Dinur de 1965, et celle de Moshe Blau de 1970, si on fait exception de celle, restée inédite, préparée en son temps (1974) par William Herskowitz pour sa thèse de doctorat. Kogel explique, dans une description paléographique et codicologique du ms de la Palatine, la situation du texte, en partie endommagé non seulement par les assauts du temps, mais aussi par une restauration de 1983 qui a rendu illisibles certains passages du manuscrit. Heureusement, le microfilm réalisé après guerre permet de réintégrer les lacunes plus récentes, de sorte que l’accessibilité sous forme numérique du manuscrit, désormais assurée, en reproduit avec grande qualité l’état actuel, mais rend indispensable la consultation des leçons encore accessibles pour Herskowitz et partiellement vérifiables sur le vieux microfilm, qui à son tour est en voie de devenir illisible. La note paléographique et codicologique de Kogel laisse bien peu à désirer, y compris dans sa concision. Si l’on devait proposer une critique, qui se voudrait plutôt aussi une relance de la discussion, c’est sur le plan de la pure philologie : Kogel observe, un peu trop hâtivement (p. XXVII), que la présence, sur laquelle il ne peut y avoir de doute, de certains homéotéleutes (« sauts du même au même ») dans le texte, souvent compensés par le copiste en marge, démontrerait que le codex ne peut être autographe. Nous nous permettons de ne pas être du même avis : qu’est-ce qui empêche, en effet, que l’auteur ait recopié son propre texte, se faisant le copiste de lui-même sans que ce manuscrit ne soit pas pour autant autographe ? Plus encore, si l’on relit les mots par lesquels le texte commence, on peut affirmer avec certitude que Meïr en personne a recopié à partir d’un brouillon ou d’un exemplaire achevé le texte de la lettre (…) soit, pour citer la traduction de K : « Je vais copier ici ce que j’ai écrit au sujet des lois et des décrets que notre maître le roi de France, a pris à l’encontre des gens de notre peuple dans toutes les provinces de son royaume. » Ce qui pourrait éventuellement démontrer que le ms n’est pas autographe pourrait être recherché, tout au plus, du côté de sa datation, attribuée, sur une base paléographique, aux début du XIVe siècle, quand Meïr, s’il était encore vivant, aurait atteint un âge très avancé (on présume qu’il est né vers 1210). Dans la mesure ou aucun des deux termes, la date de naissance de Meïr et la date de confection du ms de la Palatine, ne sont fixés avec une certitude absolue, il me semble que la question de savoir si le manuscrit contenant le Milchemet Mitzvah est autographe ou non peut être considérée pour le moment sub judice, en attendant d’autres éléments, moins ‘glissants’, qui iraient dans le sens de l’une ou l’autre des solutions. La question est peut-être de moindre importance, mais permet de revenir à une autre question, formulée et résolue par Pierre Savy, avec une maîtrise absolue de la bibliographie à ce sujet et un jugement sûr : Qu’est et comment doit être interprétée la Lettre à Louis IX roi de France ? Fut-elle vraiment envoyée, comme semblent le croire Stein et Chazan et, à leur suite, G. Todeschini (…) ? Ou ne s’agit-il pas plutôt, en considérant que la seule version existante est écrite en hébreu, d’un document « à usage interne », selon l’expression utilisée par Chaïm Soloveitchik ? Savy penche, avec de très bons arguments, pour la seconde hypothèse. Si l’on considère le style polémique vraiment incendiaire auquel Meïr a recours dans sa diatribe contre la cabale en général, et plus particulièrement contre le Bahir et, sans le nommer, contre Isaac l’Aveugle, on a peut-être un cadre plus circonstancié du caractère et de l’attitude de Meïr. Ce n’était certainement pas un modéré qui avait tendance, comme l’a plusieurs fois rappelé Scholem (…), à l’exagération jusqu’à faire une caricature des idées qu’il combattait, signe d’un tempérament dont je ne sais si on peut le définir comme ‘occitan’, mais qui sans aucun doute trouvait (et éventuellement offrait) sur le papier un défoulement pour des frustrations brûlantes et une imagination aussi fertile qu’indisciplinée. Ainsi son projet, resté probablement en l’état, d’«apaiser la colère du roi » (…) doit plutôt être lu comme un vœu pieux, un rayon ultérieur de la grande bibliothèque juive consacrée à la « littérature de compensation », et il est plus plausible d’imaginer qu’il servit, en tout cas, à apaiser la colère de l’auteur, dans l’attente de jours meilleurs.