« La poésie de Javier Heraud »

par

Patricia Farazzi

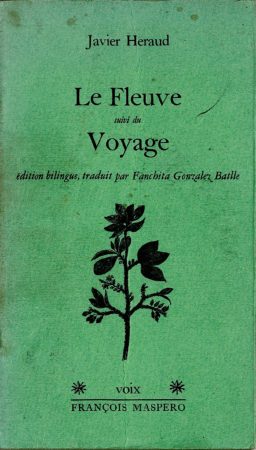

On peut reparcourir toute sa vie en parcourant sa bibliothèque, et peu importe si beaucoup de livres manquent, c’est de la bibliothèque que l’on porte en soi dont je parle. Et c’est ce qu’il s’est passé avec Javier Heraud. J’ai ouvert le petit livre vert paru chez Maspero en 1971, et j’ai fait un bond de 50 ans en arrière. Dans ce cas, il ne s’agissait pas seulement de ma bibliothèque ou de ma vie, cela englobait toutes les vies de celles et de ceux qui l’ont découvert au fil du temps et ont connu son histoire.

On peut reparcourir toute sa vie en parcourant sa bibliothèque, et peu importe si beaucoup de livres manquent, c’est de la bibliothèque que l’on porte en soi dont je parle. Et c’est ce qu’il s’est passé avec Javier Heraud. J’ai ouvert le petit livre vert paru chez Maspero en 1971, et j’ai fait un bond de 50 ans en arrière. Dans ce cas, il ne s’agissait pas seulement de ma bibliothèque ou de ma vie, cela englobait toutes les vies de celles et de ceux qui l’ont découvert au fil du temps et ont connu son histoire.

Il était né à Lima le 19 janvier 1942, il est mort assassiné par la police et des milices armées le 15 mai 1963, au milieu du fleuve Madre de Diós à Puerto Maldonado. Il avait 21 ans.

La première fois que j’ai lu Le fleuve de Javier Heraud, j’avais 18 ans, l’âge que lui-même avait quand il l’a écrit. Et je me trouvais à Lima, là où il l’avait écrit et publié. Dire que cette lecture a été essentielle, cela vous semblera peut-être exagéré, après tout ce ne sont que des poèmes et d’un très jeune homme… comment pourraient-ils être essentiels ? Ce sont eux pourtant, entre autres, qui m’ont permis de comprendre ce qui m’entourait.

Non pas dans une théorisation, mais dans un dévoilement. Dévoilement, au sens où l’entendait, par exemple, Ibn Arabî, poète et philosophe soufi, du 12esiècle. Dans son livre « Le dévoilement des effets du voyage », il disait : « tu es à jamais voyageur. » Dans l’Andalousie du 12esiècle, ce dévoilement des effets du voyage était mystique et ses effets étaient censés rapprocher de Dieu. Dans le Pérou du 20e siècle, l’effet a été inverse pour Javier Heraud. Ses voyages, qu’ils soient bien réels ou imaginaires, l’ont mené à un engagement politique très à gauche, et éloigné de la vie bourgeoise et chrétienne à laquelle sa naissance le destinait. Il le dit de la manière la plus explicite dans le voyage imaginaire intitulé justement : Explicación (Explication) :

« Les oiseaux partaient vers le sud et moi je ne le remarquais pas ; les gens entraient au cinéma, sortaient de l’église, et moi, à l’écart, sans être avec eux comme toujours.. »

En 1971, lorsque je me trouvais à Lima, après un long voyage à travers le continent sud-américain, j’enseignais le français à l’Université Populaire San Marcos. Et trouver le recueil des poèmes de Javier Heraud n’avait pas été difficile, les étudiants, filles et fils de mineurs, de peóneset d’ouvriers auxquels j’enseignais, n’en possédaient que très peu d’exemplaires, mais ils se les prêtaient tour à tour, et mon tour est venu.

Il serait très compliqué, surtout 50 ans plus tard, de restituer un éblouissement, mais je me souviens parfaitement de la sensation que j’ai éprouvée à la lecture de la première phrase :

Io soy un río Je suis un fleuve

À cet instant, j’ai dû revoir le long parcours de mon voyage, du fleuve Magdalena en Colombie aux affluents de l’Amazone, dont les noms, río Negro, Japura, Marañón, Juruá, sonnent pour reprendre les mots du poète, comme des incantations.

Je suis un fleuve, et ce fleuve était là devant moi. Ce n’était plus seulement un fleuve liquide, c’était un fleuve humain. Nous toutes et tous, liés par nos jeunesses difficiles, nos pauvretés, les répressions subies, mais aussi par les rêves et les combats, nous pouvions dire Io soy un río.

Eduardo Galeano a écrit Les veines ouvertes de l’Amérique latine, un livre fondamental pour comprendre ce continent. Ces veines ouvertes, ces fleuves de richesses, pillées par des gouvernements et des royaumes étrangers, tout au long des siècles, s’accompagnent d’un fleuve poétique. Cet élan poétique extraordinaire des écrivains sud-américains, depuis le Mexique du 17e siècle avec entre autres, Juana Ines de la Cruz, jusqu’au Nicaragua du 20e siècle avec Claribel Alegria et jusqu’à l’Argentine contemporaine avec Roberto Juarroz et Leandro Calle. Et je pourrais en citer tant d’autres…

Mais pour revenir à Javier Heraud, à ce mystère détruit, comme il le dit lui-même dans son poème : « Destruction d’ombres et de mystères »

« Quand on dort,

l’air des temps

et les rêves disparaissent

dans la pluie d’automne du sommeil

et des ombres.Voir passer les années,

confondre le temps, les heures,

oublier vents et paysages ;

échanger vagues et naufrages,

parcourir chemins et sentiers,

revenir par le même vent

et revenir par la même vague,

le paysage éternel,

le naufrage simple,

le sentier étroit,

le chemin reconnu !Oh, louange du temps et

des rêves,

destruction d’ombres et de mystères. »

C’est le poème de clôture du volume paru chez Maspero, dans la traduction de Fanchita Gonzalez Batlle. Le volume à L’éclat a été augmenté des Voyages imaginaires et du Poème triomphal que j’ai traduits.

Pour parler du mystère de la poésie, j’aimerais évoquer un autre poète, Juan Gelman, poète argentin, exilé au Mexique, qui, lorsqu’il est allé dans le Chiapas rencontrer le sub-commandant Marcos, a été accueilli par ces mots : « Je vous ai connu à travers vos poèmes dans un de ces livres que nous avions toujours sur nous, dans les premières et solidaires années de la guérilla…

Et dans son poème final du recueil Violon et autres questions, paru en 1956, Juan Gelman disait :

« Ta vie alors sera un fleuve innombrable qui s’appellera Pedro, Juan, Ana,

Marià, oiseau, poumon, l’air, ma chemise, violon, crépuscule, pierre, ce mouchoir,

valse antique, cheval de bois.

La poésie, c’est cela. »

Je ne connaissais pas cette poésie de Juan Gelman lorsque j’ai lu Le fleuve, mais j’ai été touchée quand je l’ai découverte d’avoir pu ressentir à l’instar d’un si grand poète, ce même courant humain.

Il a en commun avec Javier Heraud, cette étrange façon de souvent nous offrir les mots, nus, sans articles ni adjectifs. Comme si, l’un et l’autre, nous invitaient à redécouvrir le langage de l’enfance, lorsque les mots nous apparaissent sans les ornements de l’abstraction. Lorsque nous apprenons à parler cette langue étrangère, dite maternelle, qui deviendra la nôtre au fil du temps. Une langue que nous partageons avec d’autres et que nous devrons à nouveau désapprendre pour la dénuder et la mettre au monde dans la poésie.

Très loin du Pérou ou de l’Argentine, au début du 20e siècle, un très jeune philosophe et poète italien, mort lui aussi à 23 ans, Carlo Michelstaedter, disait :

« Il n’existe pas de mots qui puissent te donner la vie : car la vie consiste précisément à créer tout par soi-même, à ne s’adapter à aucune voie : la langue n’existe pas, mais tu dois la créer, tu dois créer son mode, tu dois créer chaque chose : pour que ta vie soit tienne. »

Est-ce cela que Javier Heraud a désiré nous transmettre quand il s’identifie poétiquement à un Fleuve ? Lorsqu’il insiste sur sa solitude, sur son désir, ou besoin de découvrir le monde sans que rien, ni personne, ne s’immisce dans sa vision ? Comme dans le voyage imaginaire intitulé « Voyage dans les ruines ignorées » :

« La fois où j’ai découvert les ruines, alors que j’avais terminé ma visite, je ressentis un irrépressible désir d’y revenir. J’avais été accompagné tout au long du parcours et j’avais envie d’être seul, complètement seul, allongé au milieu de la nuit ».

Car, il y a aussi dans la poésie de Heraud, un double mouvement, un flux et un reflux, une vague qui va, de la plus sensible intériorité, à un désir permanent de se soustraire au monde, de dormir un an, de disparaître au fond de la selva ou dans des grottes marines, de se distancier du monde, ce monde qu’il voit et entend et comprend avec une acuité singulière, et auquel il revient pour mieux se mettre à nouveau à l’écart.

Comme dans le poème El deseo (Le désir) :

« Je voudrais me reposer

toute une année

et tourner mes yeux

vers la mer,

et contempler le fleuve

qui grandit et grandit

comme un courant,

comme une énorme

blessure ouverte

dans ma poitrine.

Me lever,

m’asseoir,

m’appuyer sur

les cascades

ou

sur les bords

des mers,

m’appuyer sur

les marées,

m’installer

doucement dans

les eaux

dans

les

sources. »

Et plus loin le poème Solo (Seul) :

« Dans les montagnes ou la mer

me sentir seul, air, vent,

arbre, récolte stérile.

Sourire, visage, ciel et

silence, au sud, ou à

l’est, ou à la naissance

d’un nouveau fleuve.

Pluie, vent, froid

et orage.

Côte, éclair, espérance

dans les montagnes ou dans la

mer.

Seul, seul,

seulement ton rire seul,

seulement mon esprit seul,

seulement

ma solitude

et

son

silence. »

Puis le retour au monde dans la sixième strophe du poème intitulée El poema (Le poème):

«Je suis revenu lentement.

(Un peu de rêve

est toujours nécessaire

même s’il est court comme

le silence des

volubilis).

Dans chaque village traversé

en rentrant,

je voyais que ses portes

étaient ouvertes

pour moi,

que ses toits étaient à moi,

que ses champs,

ses oreilles,

tout m’appartenait.

Je marchais et

marchais,

je ne regardais pas en arrière

vers mon lit de feuilles,

un an suffit

me disais-je,

il n’est pas nécessaire de mourir

si ce n’est pour vouloir

ouvrir les bras et dire :

« à demain, merci,

il ne s’est rien passé,

et je suis comme toujours

parmi les fleuves,

et je suis comme jamais

parmi les pierres. »

Et je continuais à marcher,

en pensant au pain

chaud de la maison,

savourant le riz

préparé par ma mère,

pressentant mon

lit

avec

ses

draps

heureux.»

Étrange précocité chez un très jeune homme. Et surtout étrange capacité à décider, à trancher dans le vif. À emporter le langage vers son expression la plus vitale. Où toute la nature est mise sur le même plan que l’humanité. Se substitue à l’humain, l’absorbe. Nous devenons fleuve, mais aussi arbre oiseau, pierre, océan.

Il dit dans le poème El río (Le fleuve):

« Je suis le fleuve qui voyage sur les rives,

arbre ou pierre sèche

je suis le fleuve qui voyage sur les berges,

porte ou cœur ouvert

je suis le fleuve qui voyage dans les pâturages,

fleur ou rose coupée

je suis le fleuve qui voyage dans les rues,

terre ou ciel mouillé

je suis le fleuve qui voyage dans les bois,

roche ou sel brûlé

je suis le fleuve qui voyage dans les maisons,

table ou chaise suspendue

je suis le fleuve qui voyage dans les hommes,

arbre fruit

rose pierre

table cœur

cœur et porte

revenus. »

Peut-être retrouve-t-il ici, les anciennes croyances quechuas ? Peut-être et surtout, témoigne-t-il d’une singulière fraternité avec le monde qui l’entoure, son pays, sa ville, sa rue, sa maison.

Bien des questions demeurent : pourquoi un jeune homme brillant et de bonne famille, grandi dans le quartier huppé de Miraflores, avec devant lui un avenir tout tracé par une famille aimante, a-t-il décidé de la manière la plus tragique, de quitter famille, fiancée et amis pour choisir la lutte armée, pour se fondre dans la selva avec des camarades aussi inexpérimentés que lui ? Jusqu’au jour terrible de sa mort, de leur mort, sous les balles de la police et des milices, sur le fleuve Madre de diós ? Une réponse pourrait nous être donnée par ses propres mots :

« Ils nous avaient promis le bonheur

et jusqu’ici ils ne nous ont rien donné.

Pour quoi élever des promesses si

à l’heure de la pluie

nous n’avons que le soleil et le blé mort ?

Pour quoi récolter et récolter si

ensuite ils nous enlèvent le maïs,

le blé, les fleurs et les fruits ?

Pour avoir un peu de repos, nous

ne voulons pas attendre les promesses ni

les prières :

Il faudra que nous arrivions à la naissance

même du chemin, que nous refassions tout,

que nous retournions à pas lents en répandant

des pluies sur les champs,

en semant du blé de nos mains,

en récoltant des poissons de nos

interminables bouches.

Nous ne voulons profiter de rien.

oh, joie !

Il eût mieux valu faire naufrage

et ne pas arriver,

car maintenant nous devons tout

faire de nos mains :

construire des mots comme

des branches, ne pas implorer ni

gémir mais en finir,

en terminer à force de coups avec la terre morte. »

Pour quiconque a une conscience, il n’est pas si simple, en effet, d’accepter les objets et les nourritures sans jamais se demander : qui ? Qui est là, dans l’ombre, qui travaille et trime pour que ces fruits, soient sur ma table ? Pour que ces objets accompagnent et adoucissent mon existence ? En Amérique latine, ces questions sont d’une extrême importance. Elles s’enracinent dans des siècles d’esclavage, dans des générations d’hommes et de femmes exploités et corvéables à l’infini. Mais des générations de femmes et d’hommes ont douloureusement, activement, tragiquement répondu à ces questions. Même s’ils risquaient leurs vies, puisque d’un bord à l’autre du continent, du nord au sud, d’une dictature à un coup d’État, des innombrables corruptions aux mensonges d’état, s’est imposée au fil des années une répression multiforme, mais égale dans son abomination.

D’un poète tombé sur un fleuve, à des milliers de disparus, de Victor Jara torturé et assassiné au Chili au fils de Juan Gelman, disparu en Argentine, et de toutes celles et ceux dont le nom a été effacé, et les corps détruits, il reste la poésie.

Un fleuve de poésie.

Chacune, chacun, nous avons apporté une strophe, un chant, un air de guitare, un murmure, un pleur… de toutes petites preuves qu’ils étaient là, qu’ils sont là, qu’ils ont existé et que leurs combats, leurs souffrances, ne sont pas vaines, qu’elles vivent en nous. J’ai mêlé ma voix à ce fleuve de mémoire dans mon livre Fragmentation, qui est à l’origine de cette double publication. J’ai inventé une poétesse pour dire :

« À travers le fer et le plomb des jours,

la mer intérieure s’étale bleue grise et opale dans le cristallin de l’œil.

Sous l’aveuglement nous avons enfoui un lac pour y puiser les larmes des jours du carnage

et, tout au fond, pleurent aussi les pierres de la vie bâtissant l’instant infini zéro

jusqu’à l’instant fini sur le cercle des souffles.

Une bombe a éclaté dans ta chevelure pulvérisant les plaisirs et les jours.

Demain ?

Qu’est-ce que c’est ?

J’en ai trouvé des malles perdues, des tombereaux,

des charrettes, des trains entiers de demains,

cassés comme des horloges, avec leurs aiguilles

plantées dans les yeux de l’attente.

Regardez par le trou dans la porte.

Regardez là, ici et là, et ici.

Ici ils les ont trouvés nus.

Le vent complice des assassins avait emporté leurs habits.

Et nus ils les ont tués.

C’était le jour de mes 20 ans.

Tous ceux et celles dont les noms ont

été effacés sont morts.

Tous nous avions 20 ans.

La porte de la vie s’est ouverte sur la mort. Comme c’est simplement dit.

À la fin, je ne sais plus, qui est qui. »

Alors de ce fleuve hablador, comme nous l’a rappelé Michel Valensi, ce fleuve « parleur », jusqu’au Río de la Plata en Argentine, où tant de corps ont été jetés comme des déchets humains, nous allons suivre le courant de la poésie pour rencontrer un autre poète : Leandro Calle.

Je vous remercie de m’avoir écoutée.

Je passe la parole à Yves Roullière et à Leandro Calle.

**

Après de nombreux voyages de par le monde, Patricia Farazzi a écrit, traduit et préfacé plusieurs ouvrages aux Éditions de l’éclat, qu’elle a contribué à fonder en 1985. Son dernier livre, Fragmentation (2022), revient sur une Amérique latine meurtrie et combattante, qu’elle a parcourue dans les années 70. Elle a préfacé les deux ouvrages dont il a été question ce soir-là. Elle fera paraître en mars 2023, un livre intitulé: Vies mêlées de Manuela Sáenz, compagne de Bolivar, et de Jonatás, esclave affranchie.