Ravauder le temps

Les poésies d’Avrom Sutzkever

par Patricia Farazzi

(Ce court texte devait être lu lors d’une rencontre autour du poète Avrom Sutzkever, à l’occasion de la parution du livre Heures rapiécées, traduit par Rachel Ertel et publié aux Éditions de l’éclat. Il avait été écrit pour être lu en ouverture et ne pouvait être pensé différemment. Pour des raisons obscures et qui m’échappent encore, les organisateurs et le modérateur ont décidé de le placer en clôture. J’ai donc été poussée à renoncer à ma participation à cette rencontre.

Toutefois, il me tient à cœur de le partager et de communiquer mon admiration pour ce grand poète qui n’avait jusqu’à ce jour jamais été mis à l’honneur dans une anthologie de cette ampleur. Les conditions qui me firent découvrir la poésie de Sutzkever et dont je fais part ici, précisent une fois de plus à quel point il importe et importera toujours aux Éditions de l’éclat, de mettre des langues et des cultures diverses en contact, de créer des liens et de faire tomber les murs des ghettos culturels quels qu’ils soient.)

Comment parler d’un poète ? En ce qui le concerne le poète, quels sont les mots qui peuvent encore résonner après les siens ? Pour répondre au poète, ou pour lui parler, faudrait-il un autre poète ? Quelqu’un qui parlerait sa langue qui ne serait pas le yiddish, le français, l’italien etc. mais la langue du poète. On peut imaginer qu’un homme comme Avrom Sutzkever, homme avant d’être poète, homme dans le sens le plus respectable, mentsch dirait-on en yiddish, cet homme Sutzkever, il n’est nul besoin d’inventer une langue pour s’adresser à lui ou pour parler de sa poésie. Les mots de ses poèmes nous hissent jusqu’à lui. En le lisant on devient poète à son tour, peut-être pour un court instant, ou pour un moment plus long qui restera ancré en chacun de nous. Et nous ne pourrons plus entendre certains mots – l’adjectif « vert » ou le mot « abeille » entre autres –, sans penser à lui et sans se réciter à voix basse comme une prière profane des vers de sa poésie.

Chaque mot de la poésie, chaque mot de la langue du poète ne parle pas seulement les mots, elle les transfigure. Et il est certain que Sutzkever n’avait pas d’autre choix. Aucun de ceux qui l’entouraient, quel que soit le moyen employé pour rester un humain et survivre, n’avait le choix.

Et lui, il a pris les mots de sa langue maternelle et s’y est lové telle une abeille dans son alvéole. Alors bien sûr ce n’est plus un langage seulement, mais une matière qui le nourrit et le sauve.

Maintenant c’est un autre poète que j’invoquerai, parce que nous sommes à Paris, une ville à laquelle Sutzkever a offert des poèmes dans sa langue étrangère, doublement étrangère, ayant acquis au cours des années la place d’honneur des langues étrangères en Europe. Il dit en 1988, dans un poème sur Paris :

ville à l’envers. je suis ton fleuve. ton pont et mur

tombent en moi à̀ l’envers — roulade d’acrobate.

je vois ce que voient dans ma mémoire les vagues :

je bois un verre de vin et écris au café un poème.

sur les murs détruits — papier-peint aux fleurs,

un couple — chatte et matou — dans une niche verte.

un nuage à la barbe bleue et chez les bouquinistes

un homme cherche un livre pas encore paru.

Alors c’est un écho hugolien que j’offre au Sutzkever parisien. Il est un petit livre de Victor Hugo publié par Guy Levis Mano, l’éditeur entre tous. Celui qui, mettant la main à la pâte, rendait à l’édition sa place dans l’ordre des métiers et non pas des fanfaronnades. Un petit livre nommé : L’Œil égaré dans les plis de l’obéissance au vent.

Pourquoi ce titre m’évoque-t-il Avrom Sutzkever ? Je ne saurais le dire. Il est des mouvements de l’âme que l’on ne peut expliquer qu’en les annulant. Et c’est pourquoi la poésie ne s’explique pas. Elle se replie. Donc : les plis de l’obéissance au vent, justement. Dans ce livre si petit qu’il tient dans la poche d’un enfant, Hugo dit ceci :

Le ciel étoilé a des constellations rares et prodigieuses qui ont pour mission de se rapprocher sans cesse et doucement des mondes misérables et de les éclairer peu à peu d’un jour qui commence par être crépusculaire et qui arrive à être flamboyant ; … Les unes se mettent à suer des flots de lumière ; celles-ci se jettent à la nage dans le firmament et ramènent du fond de la nuit des étoiles pâles et échevelées ; celles-là sans se déranger se changent en feux de paille et de fagots dans le grand astre noir et réchauffent les pauvres noyées.

Tout y est, tout est dit. Parmi les multitudes d’étoiles qui sont, pour le Zohar, nos doubles célestes, il en est de rares et prodigieuses qui éclairent les mondes misérables. Et pourtant il ne décrit rien Hugo, une étoile jetée à la nage n’entre pas dans l’ordre de la description. Et c’est peut-être ceci la poésie. Ne pas décrire, mais défaire l’écrit. Dévider le langage. Pour Avrom Sutzkever les choses se sont faites dans le vide, un vide au sens propre d’où la matière disparaissait au fil des nuits, pour ne plus exister que dans ses mots. La poésie naît dans l’oralité. Elle est le premier jeu, la première action qui structure notre liberté. Mais ce serait trop simple. Alors le poète la déstructure, la démodèle pour la pétrir, la travailler sur son tour, pièce après pièce, quitte à les briser et briser encore jusqu’à la mosaïque parfaite composée pourtant des scories et des reliefs de la vie.

Oh je l’imagine très bien, Avrom, traînant sa constellation avec lui dans ce monde effroyable du ghetto, suivi par son manteau d’étoiles, allumant ou éteignant ses petites lueurs selon les besoins de sa survie ou de la survie des siens. Survie ? ai-je dit. Dans son cas, comme dans le cas de bien d’autres, ce mot implique un surplus de vie. Un déferlement de vie dans le quartier des morts, des lépreux, des condamnés.

Dans un de ses livres, Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas je crois, Imré Kertész raconte cet homme affamé qui décide de partager son pain avec un autre affamé dans un camp. Kertész dit à ce propos que la bonté n’est pas rationnelle. Je ne sais pas, je n’oserai pas le contredire. Et Avrom ? cette poésie de lumière, ce don, dans ce torrent de boue et de haine, était-ce rationnel ? ou était-ce la suprême humanité ? ce sont des questions sans réponse possible. Juste un remous à la surface. Dans le profond, il y a les mots du poète que nous goûtons tour à tour, amers à juste titre et doux et délicieux quand le monde se fait à nouveau habitable. Nous le connaissons ce monde et si nous pouvons encore l’habiter, avec ses désastres et ses éblouissements, c’est que d’autres comme Avrom en ont préservé pour eux, et pour nous, à leur suite, la toute petite part d’humanité permettant que le monde se continue même après que la ville eût été brûlée.

Cette petite part d’humanité habitée par les dieux de la poésie, qui ne sont dieux que parce que nos vocabulaires sont inaptes à nommer l’essentiel, Sutzkever en a fait un refuge pour lui dans la tourmente, et pour tous ceux qui le lisent avec les yeux de l’âme. Pour que ce monde où nous passons, nous, aujourd’hui et qui, irrémédiablement, porte en lui l’horreur et la haine, soit constellé de ces plis qui, certes, obéissent aux vents contraires, mais leur opposent ce jour qui commence, comme le dit Hugo, « par être crépusculaire et en arrive à être flamboyant ».

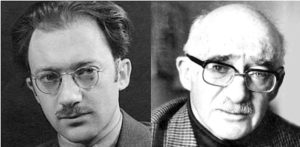

Car repriser le tissu du temps, seul le poète en est capable. Lui seul peut rendre aux morts et aux non-nés le vêtement de la vie. Corps ou limbe peu importe. Dans le monde qui fut le leur, les vivants ont côtoyé les morts trop longtemps pour que nous-mêmes ne soyons pas un peu fantômes. C’est sans doute la raison pour laquelle l’écrivain Luis Sepúlveda portait toujours sur lui un petit recueil de poésies d’Avrom Sutzkever, traduits du yiddish en espagnol. Sepúlveda avait appris lui aussi à vivre en fantôme parmi les fantômes. Comme Sutzkever, il avait appris à réserver aux mots, dans la prose quant à lui, une petite parcelle dissonante et ironique qui savait nous rappeler à l’humilité de notre condition humaine. Mais comme nous tous, il était parfois chatouillé par le démon de l’orgueil. Alors chaque fois qu’il sentait le danger approcher il revenait aux mots du poète. C’est dans un de ses livres que j’ai découvert Avrom Sutzkever. Du ghetto de Vilna, aux prisons de Pinochet, le chemin qui les a reliés se trace de lui-même. Fraternité de résistance. Ils furent des deux combats, celui des armes et celui des mots. L’un contre la barbarie la plus ignoble, l’autre contre l’un de ses avatars. Les poètes n’ont pas de disciples, les dictatures, hélas, oui. Il a été emporté par ce virus qui a criblé nos vies d’absurdité. Mais dans la langue des morts, Luis et Avrom, nul doute qu’ils se racontent la folie du monde qui continue de l’autre côté de la vitre de l’aquarium. Quant à nous, nous sommes vivants, et je voudrais terminer par dire à quel point je suis heureuse et fière d’avoir suscité cette publication des poèmes d’Avrom Sutzkever à L’éclat. Ce n’est pas grand-chose une idée, comme ça, qui vient un jour à la lecture d’un écrivain chilien transportant une simple lectrice dans le ghetto de Vilna en 1941 et à l’inattendu de la poésie. Mais quand ça prend forme et que l’on se met à plusieurs, chacune et chacun avec sa tâche à accomplir pour que le livre existe, là ça devient quelque chose. Aussi je remercie particulièrement Rachel Ertel, pour son formidable travail de traduction accompli au fil du temps, et Michel Valensi, pour son travail minutieux d’artisan de l’édition. Et comme je ne veux pas ajouter de qualificatifs grandiloquents et ronflants, c’est sur les mots d’un autre poète encore que je finirai. Car Sutzkever lui-même, vous le lirez. C’est sur des mots simples du quotidien, ce quotidien rendu au poète comme aux survivants. Des mots traduits de l’hébreu. Un poème, presque des haïkus, d’Aaron Shabtaï et tirés du Poème domestique traduit à L’éclat par Michel Eckhard-Elial en 1987.

je crois que dans la cuisine

il y a un paradis

de sagesse

la sagesse fait son nid

dans le feu et le sel

l’approvisionnement d’eau

est mythologique

l’alimentation est

un autre état du rêve

pain viande et légumes

sont nécessaires à la survie

c’est pourquoi nous les achetons

par tous les moyens

parfois au risque

de la survie même

par nécessité nous nous nourrissons

la nécessité produit

les fruits

les plus doux

et la nutrition l’amour.

Ce sera mon dernier mot.